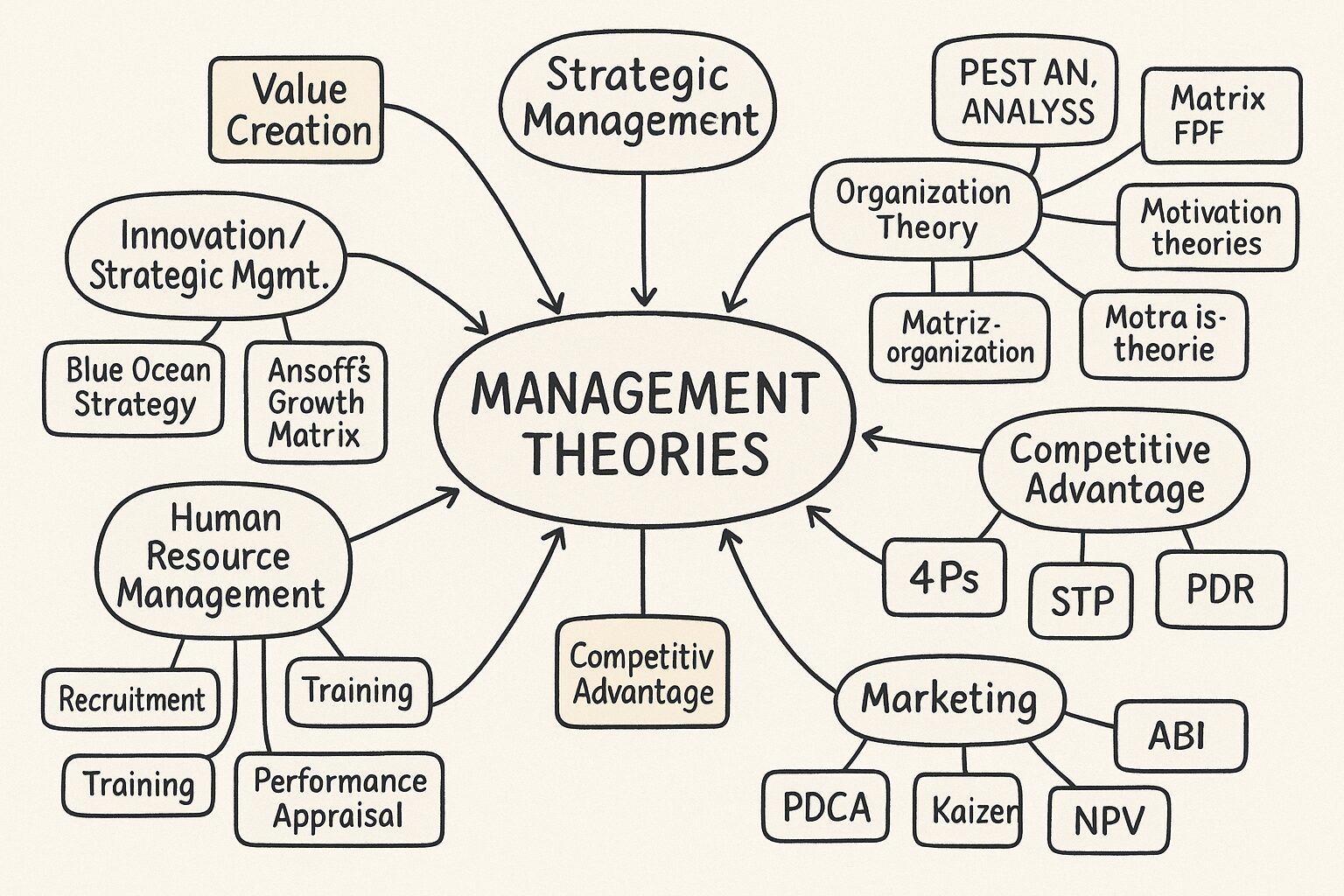

1. 基本的な考え方

ゲーム理論では、複数の意思決定者(プレイヤー)がいて、それぞれが最適な選択をしようとするときに、お互いの行動が結果に影響するという前提に立ちます。

たとえば以下のような構造です:

- プレイヤー(企業や人)

- 戦略(取れる行動の選択肢)

- 利得(選択の結果として得られる利益)

2. 代表的なゲーム理論のモデル

■ 囚人のジレンマ(Prisoner’s Dilemma)

- 競合と協調するか裏切るかを選ぶ場面。

- 両者が協力すれば最善の結果だが、一方が裏切ると大きな損害が出る。

- 価格競争や値下げ合戦などでよく見られる。

■ チキンゲーム(Chicken Game)

- 両者が突き進むと破滅、どちらかが先に避ければ得をする。

- 広告合戦や市場シェアの奪い合いでよく登場する。

- 相手の出方を見て、先に引くか押し通すかがカギ。

■ 協調ゲーム(Cooperative Game)

- 連携やアライアンスの話。

- サプライチェーンでの協力、業界団体による共同ルール作りなどが該当。

- Win-Winの関係が目指される。

3. 経営での応用例

① 価格戦略

- ライバルが価格を下げると、自社も下げなければならないが、双方の利益が減る。

② 新規参入阻止

- 大手があえて価格を下げて、新規参入企業の利益余地をなくす(威嚇的戦略)。

③ 競合との提携

- 市場開拓や技術開発での戦略的アライアンスは、協調ゲームとして分析される。

④ 人材戦略や交渉

- 従業員との給与交渉や、労働組合との話し合いもゲーム理論の枠組みで整理可能。

4. 経営者の意思決定に役立つ視点

- 相手の立場や利益構造を想像することが重要

- 感情や誤解もあるので、必ずしも理論通りにはいかない

- それでも、ゲーム理論は「相手の出方を考えて行動する」という、経営判断の基本的姿勢を育てる

まとめ

ゲーム理論は「相手の一手を読む」ための戦略的思考のフレームワークであり、価格競争・交渉・提携・市場参入など、経営のあらゆる局面に応用できます。感情や情報の非対称性など、現実の複雑性も踏まえつつ、「どうすれば自社が最善を取れるか」を考えるための強力な武器となります。

1. 囚人のジレンマ(Prisoner’s Dilemma)

● 概要

囚人のジレンマは、「協力すれば得なのに、相手を信じられずに裏切ることで、互いに損をする」構造です。

● 経営での例:価格競争

A社とB社が同じ市場で競争している。以下のような利得構造があるとします:

| B社が値下げ | B社が値下げしない | |

|---|---|---|

| A社が値下げ | A・B共に利益▲10% | Aはシェア拡大+5%、Bは▲15% |

| A社が据え置き | Aは▲15%、Bは+5% | A・B共に+10%(協調) |

結果として、お互いに値下げしてしまい、利益が減る。これが囚人のジレンマです。

● 解決策:

- 信頼関係を築く(繰り返しゲーム)

- 値下げ以外の差別化(品質、サービス)

2. チキンゲーム(Chicken Game)

● 概要

二者が譲らず突き進むと、**最悪の結果(共倒れ)**になる。どちらかが避ければ助かるが、避けた方が損をする。

● 経営での例:広告合戦

A社とB社が大型キャンペーンを準備中。両者が大量投下すると広告費が無駄に。だが、片方だけ打てば、片方が一人勝ちになる。

| B社が広告出す | B社が控える | |

|---|---|---|

| A社が広告出す | 両社広告費負担大・効果薄 | A社が独占的に注目される |

| A社が控える | B社が独占的に注目される | 両社目立たず現状維持 |

● 解決策:

- 情報戦(相手の動きを探る)

- 時間差攻撃(先手・後手の有利不利)

- ブランド価値があれば「控えて勝つ」も可

3. 協調ゲーム(Cooperative Game)

● 概要

複数プレイヤーが合意形成して利益を分け合うゲーム。敵対ではなく協力が前提。

● 経営での例:共同開発・業界団体

たとえば、複数の自動車メーカーが共通のEV規格を作る。自社だけで独自仕様を作ると普及が遅れるが、協調すれば市場全体が広がる。

- 技術連携(例:トヨタとスズキ)

- インフラ共用(例:楽天モバイルとKDDIのローミング)

- 規格統一(例:USB Type-Cなど)

● ポイント:

- 交渉力のある企業がより多くの利益を得る(シャプレー値など)

- 取り分配分で揉めないよう契約設計が重要

4. 実世界での応用シナリオ

① 価格戦略

- ゲーム:囚人のジレンマ

- 価格を下げるとシェアは取れるが利益が減る。相手も同じ思考なので、結果的に共倒れになりやすい。

→ 対策:差別化、会員制、独自ブランド強化

② 新規参入阻止

- ゲーム:チキンゲーム+拡張型ゲーム

- 既存企業があえて赤字価格を提示して、新規参入企業に「利益が出ない」と思わせて撤退させる。

→ 対策:サンクコストの理解、長期視点の資金戦略

③ 提携・アライアンス

- ゲーム:協調ゲーム

- 企業同士が競合しつつも、ある分野では協力してリスクと利益を分け合う。

→ ポイント:利得の公正分配、信頼構築、脱退条件の明示

④ 人事・交渉

- ゲーム:交渉ゲーム(バーゲニング)

- 労働組合との交渉、幹部候補の待遇、社内の派閥なども戦略的意思決定が求められる。

→ 対策:情報優位性の活用、譲歩戦術、交渉期限設定

5. ゲーム理論を活用する経営者の思考法

- 「相手の最善行動」を読んで、自社の行動を決める

- 一手先ではなく、二手・三手先まで読む

- 短期損失を受け入れ、長期利益を得る選択もあり

- 信頼関係があると、繰り返しゲームで協力が成立する

まとめ

ゲーム理論は経営の現場で起こる「競争と協調」の構造を見える化する道具です。単なる数学ではなく、「人と組織の心理と行動」を合理的に捉えるツールとして活用すれば、次のような問いに明確な戦略を持てるようになります。

- 値下げすべきか?

- 先に投資すべきか?

- 提携相手は信用できるか?

- 撤退タイミングは?

🔷1. 戦略マトリックスとは?

戦略マトリックスとは、複数のプレイヤー(例:企業)が持つ**選択肢(戦略)と、それぞれの組み合わせによって得られる利得(利益)**を表にしたものです。

■ 例題(価格競争)

A社とB社がいて、「値下げする」か「価格を維持する」かの2択があるとします。

◉ 戦略マトリックス(利得表)

| B社:値下げ | B社:価格維持 | |

|---|---|---|

| A社:値下げ | A:5|B:5 | A:10|B:2 |

| A社:価格維持 | A:2|B:10 | A:8|B:8 |

- 表の「A:x|B:y」は、各戦略の組み合わせによるA社とB社の利益。

- ここから「相手の出方を考え、自分がどう動くか」を決めていきます。

🔷2. ナッシュ均衡とは?

ナッシュ均衡とは、相手がその戦略をとるとき、自分が戦略を変えても得しない状態のことです。つまり、お互いに「今の戦略が最適」と考えて動かない点です。

🔶3. ナッシュ均衡の導出手順(ステップ解説)

✅ ステップ①:相手の戦略ごとに「自分の最適戦略」を探す

● B社が「値下げ」のとき:

- A社は「値下げ」→ A:5

- A社は「価格維持」→ A:2

→ A社にとっては 「値下げ」 が得

● B社が「価格維持」のとき:

- A社は「値下げ」→ A:10

- A社は「価格維持」→ A:8

→ A社にとっては 「値下げ」 が得

➡ A社は常に「値下げ」を選ぶのが最適(支配戦略)

✅ ステップ②:逆にA社の戦略ごとに「B社の最適戦略」を探す

● A社が「値下げ」のとき:

- B社は「値下げ」→ B:5

- B社は「価格維持」→ B:2

→ B社にとっては 「値下げ」 が得

● A社が「価格維持」のとき:

- B社は「値下げ」→ B:10

- B社は「価格維持」→ B:8

→ B社にとっては 「値下げ」 が得

➡ B社も常に「値下げ」を選ぶのが最適

✅ ステップ③:お互いが「最適戦略」を選んだ組み合わせを確認

- A社 → 値下げ

- B社 → 値下げ

➡ マトリクス上で見ると「A:5|B:5」のマスがそれ

→ これが ナッシュ均衡!

🔷4. 解釈と経営への示唆

この例では、「お互い値下げ」という望ましくない均衡に陥っている(囚人のジレンマ)。でも、どちらかが戦略を変えても損をするから、均衡は崩れない。

➤ 現実の経営での意味:

- 「相手も下げるから自分も下げざるを得ない」状況

- 価格以外の軸で競争しないと、利益のない安定状態に固定される

- 信頼・協調による「非価格競争」が鍵

🔷5. 拡張例:ナッシュ均衡が複数あるケース

戦略マトリクス例:

| B社:Aを選ぶ | B社:Bを選ぶ | |

|---|---|---|

| A社:Aを選ぶ | A:10|B:10 | A:0|B:0 |

| A社:Bを選ぶ | A:0|B:0 | A:5|B:5 |

→ ナッシュ均衡は以下2つ:

- (A社:A、B社:A) → 両者10

- (A社:B、B社:B) → 両者5

→ このように、ナッシュ均衡は1つとは限らない

→ どちらが選ばれるかは、「信頼」「交渉力」「過去の行動」などに依存する

まとめ

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 戦略マトリクス | 各プレイヤーの選択と利得を表にしたもの |

| ナッシュ均衡 | 「誰も戦略を変えようとしない状態」 |

| 導出方法 | 相手の行動ごとに自分の最善手を探す |

| 意味 | 戦略的意思決定における安定解 |

コメント