カーネギー学派の企業行動理論(BTF:Behavioral Theory of the Firm)は、従来の「完全合理的で利益最大化を目指す1人の意思決定主体としての企業」という描き方に異議を唱え、「現実の企業は“限られた合理性”のもとで、多様な利害関係者の連合体として動き、満足解で手を打ちながら学習していく」ことを説明する理論です(Cyert & March, 1963 の系譜)。

要点だけを、現場で使える言葉でまとめます。

- 企業は連合体

経営陣・現場・営業・財務・労組・主要仕入先などの“連合体(coalition)”。目標は一枚岩ではなく、売上・利益・シェア・安全・品質・在庫・稼働率など複数が同居します。衝突は交渉や「予算・標準・配分(サイドペイメント)」で“いったんの合意”に落ち着きます。 - 限定合理性と満足化(satisficing)

情報や計算力は有限。最適解ではなく「十分満足な水準」を見つけたら意思決定を止めます。価格も“最大化価格”より「予算・受注・稼働が回る価格」になりやすい。 - 志望水準(aspiration level)とフィードバック

各目標には“達してほしい水準”があり、過去実績や同業比較で更新されます。業績が志望水準を下回ると“問題探索”が始まるのが典型です。 - 問題探索(problemistic search)

下振れが起きた“近辺”から、手近な代替案を試行します。遠くの最適解ではなく、今使える対策から。だから「まずできる小さな打ち手」が重要。 - 標準業務手続(SOP:Standard Operating Procedures)

日々の判断はSOPに埋め込みます。SOPは学習で少しずつ更新され、組織“記憶”となります。 - 逐次的注意配分

すべての目標を同時には見られません。今、火がついているものに注意が向き、消えたら次へ移る——“一度に少数に集中”が前提の意思決定様式です。 - スラック(組織的ゆとり)

余剰人員・余剰予算・時間などの“ゆとり”が、衝突の緩衝材になり、同時に実験や学習の燃料にもなります。ゼロにすると組織は硬直します。

この理論が示す“現場の挙動”

- 価格・在庫・生産は「最大化の結果」よりも「予算達成・稼働安定・クレーム回避」という複数目標の妥協で決まりがち。

- 成績が志望水準を下回ると、コストカット・仕様変更・補助金探索・新販路開拓など“近場の打ち手”から順に試す。

- 成績が上回る期間は、スラックを原資にR&Dや新規実験が進みやすい。

- 学習は“少しずつのSOP改訂”として蓄積される(大号令より、手順の更新が効く)。

マネジメントへの落とし込み(すぐ使える設計図)

- 志望水準を“二重”で設定

自社の過去(時系列)と同業比較(横断)の両方で、売上、粗利率、エネルギー原単位、歩留まり、労災件数などの志望水準を数値化。月次で自動更新。 - “下振れ→探索”のメニューを事前に決めておく

例えばエネルギー原単位が基準超なら、①運転条件の微修正→②簡易投資(断熱・インバータ)→③大型投資+補助金申請、の順でSOP化。

補助金や自治体施策は“探索メニュー”に最初から入れておくと動きが速い。 - SOPを“小さく頻繁に”更新

会議の合意文言ではなく、チェックリスト・設定値・承認フローなど“手順の差分”として残す。更新履歴を見れば学習の軌跡がわかる。 - スラックを意図的に設計

「実験枠」「改善ミニ予算」「繁忙期応援プール」を年初に確保。スラック=ムダではなく、衝突の緩衝材+挑戦の燃料。 - 注意の“枠”を決める

週次は2テーマまで、月次は3テーマまで——と“同時に追う目標数”を制限。BTFは“逐次集中”が前提。 - 連合体の合意づくり

主要部門のKPIを“相互整合”で設計(例:営業の値引き裁量と製造の稼働率目標、在庫回転目標の三者同時最適“ではなく”現実的な妥協点)。サイドペイメントは予算配分や評価指標で行う。

身近な例に当てはめるイメージ

- 水産加工で廃棄コストが志望水準を超過 → 近場探索として「回収頻度見直し」「洗浄・乾燥工程の内製」「焼成・再資源化の委託」「企業版ふるさと納税・補助金調達」「自治体との共同SOP化」を順に試す。成功した手順はSOPに固定し、志望水準も更新。スラック(実験費)を確保しておけば、試行錯誤が止まりにくい。

よくある誤解と限界

- “最適化しない=非合理”ではありません。計算・交渉コストを考えれば、満足解で止めるほうが全体コストは低い局面が多い。

- 競争・テクノロジーが激変する市場では、SOP中心が硬直リスクに。定期的に“探索ラウンド”を意図的に挿む設計が必要。

- 予測力は「状況依存」。BTFは“どう動きがちか”のメカニズムを示し、精密な数式予測を約束する理論ではありません。

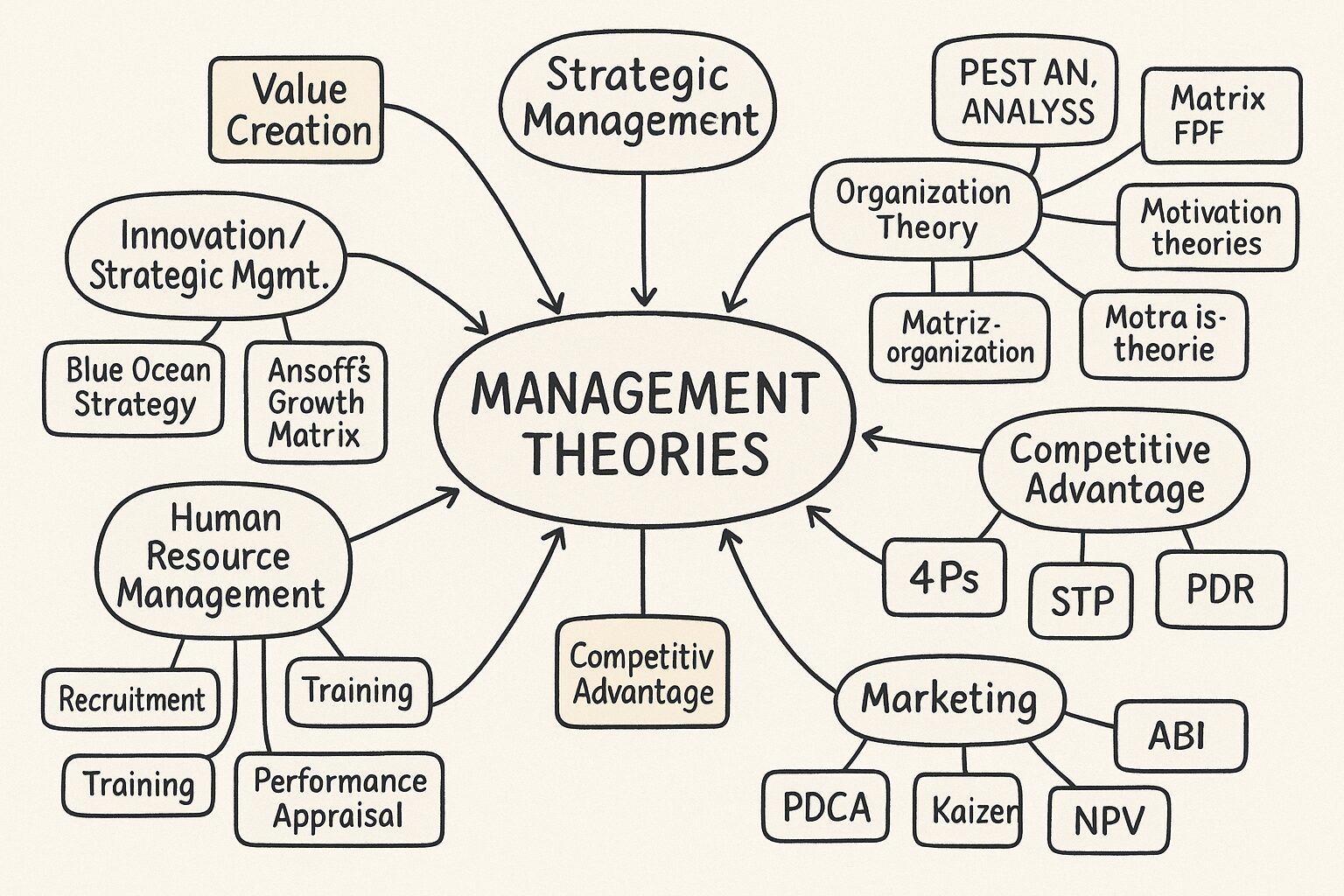

他理論とのつながり(使い分けのヒント)

- Simonの限定合理性が土台。

- Marchの「探索か活用か」は、スラック設計と志望水準の運用で実装可能。

- Attention-Based View(注意の配分)や、Nelson & Winterの「ルーティン」、Teeceの「動的ケイパビリティ」と相性が良く、組み合わせると設計度が上がります。

最後に“現場での合言葉”

- 「目標は一枚岩じゃない、まず志望水準を決める」

- 「下振れは“近場探索”の合図、打ち手はSOPに準備」

- 「ちょいスラックは善、学習の燃料」

- 「一度に追うのは少数、逐次集中」

- 「学習は会議録でなく手順の差分で残す」

この考え方に沿って、貴社のKPI・志望水準・探索メニュー・SOP雛形まで一気通貫で作れます。もしよければ、対象部門(例:省エネ、補助金申請、在庫、品質)を一つ選んで、具体のSOPと指標設計をその場で作成します。

コメント