【導入】

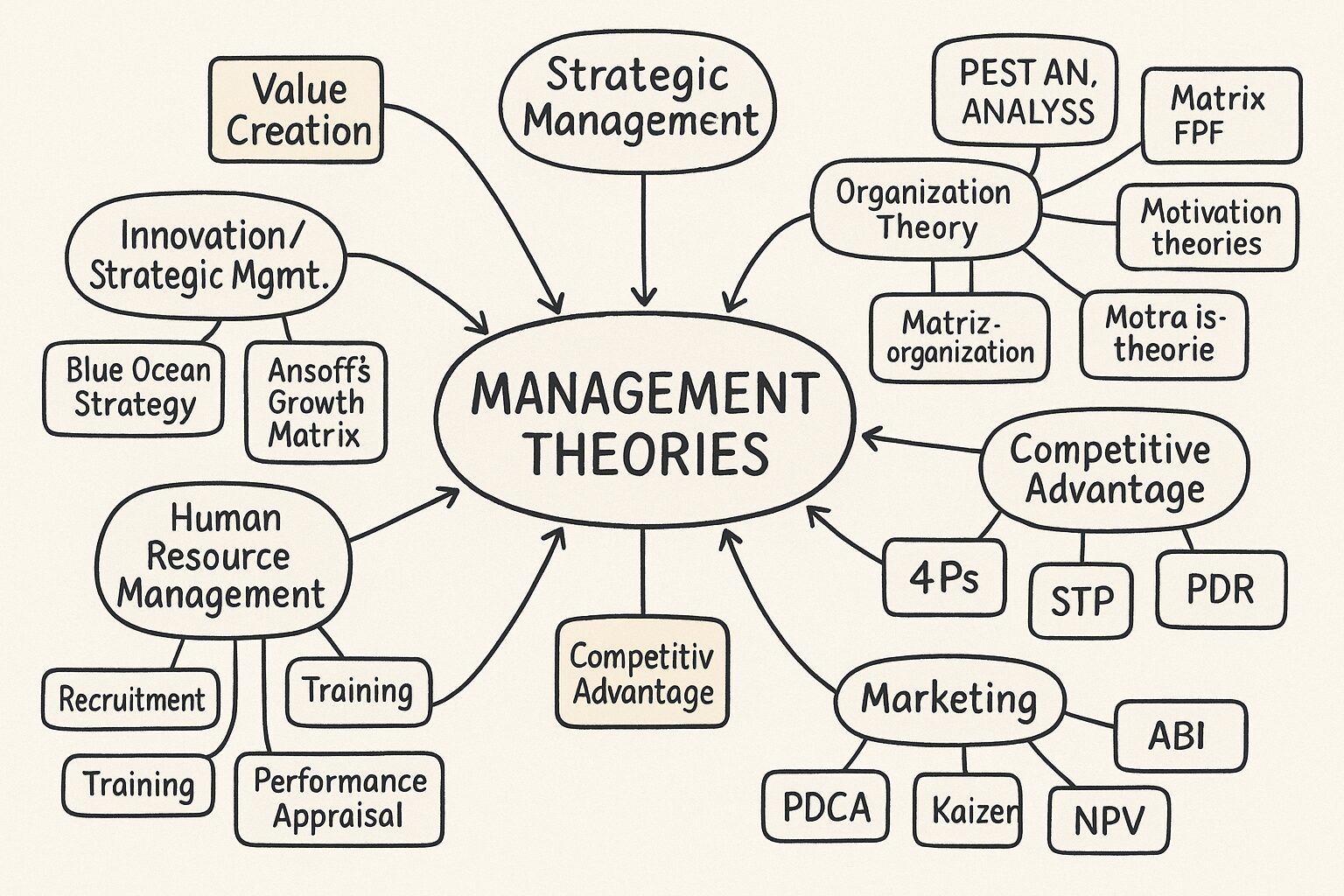

企業が長く勝ち続けるには、未知に踏み出して学ぶ「探索」と、既にある強みを磨いて成果を積み上げる「深化」の両方が欠かせません。探索に偏れば成果が出ず消耗し、深化に偏れば変化に取り残されます。本記事は、経営理論(マーチの探索/深化、両利き経営、リアルオプション、ダイナミック・ケイパビリティなど)を、現場が今日から使える形に落とす“運用の作法”に徹して解説します。最後に、ホタテ貝殻リサイクル、冷凍食品、福祉送迎のケースにも当てはめます。

—

まず押さえるべき核心

・探索は「学びの速度と射程」を最大化する営み。小さく速く並列で試し、“顧客の行動が変わる”証拠を集めます。

・深化は「既知の最適化」。標準化と横展開で、品質・コスト・スループットを安定させます。

・理想は循環です。深化で稼ぎ、探索に投資し、当たりを再び深化で利益化する。これを仕組みとして回します。

—

探索の実装(現場の動かし方)

・問いを1文で定義する:「なぜ今それを解くのか/誰のどの行動を変えるのか」。

・仮説は“顧客の行動”で書く:「2週間で有償評価が10件」。

・最小実験(MVP/PoC)を設計する:費用は小さく、学びは大きく。

・計測は行動指標中心:申込率、継続率、紹介率、工程CTの短縮など。

・判断は三択のみ:継続/ピボット/中止。沈没費用は見ない。

・当たりの芽は即インキュベート:次の最大リスク(規制・品質・供給・単価)を潰します。

よくある落とし穴と回避

・近所探索に終始する→異業界・学術・現場外の“境界”を混ぜる。

・スケールを急ぎ炎上→ゲート(昇格条件)を飛ばさない。

・数だけ回して学びが薄い→毎回「何を捨て、何を残すか」を記録。

—

深化の実装(利益を安定させる)

・現状の見える化:ボトルネック工程、CT、歩留まり、不良、再作業。

・改善の連鎖:観測→原因→対策→標準化。誰でも再現できる粒度で文書化。

・横展開の設計:成功パターンは動画3分+チェックリストで展開する。

・指標の核:スループット、原単位、歩留まり、標準遵守度、リピート率。

よくある落とし穴と回避

・成功の罠→外部環境の“前提”を月次で点検。

・人の熟練依存→治具化、自動化、教育パック化。

・改善が点在→共通ダッシュボードで全社同期。

—

バランスの取り方(両利きを仕組みにする)

・配分の原則:70-20-10(H1深化- H2近接探索- H3遠心探索)。設備が重い業態は80-15-5でもよい。

・組織の守り方:探索は別KPI・別稟議で保護(構造的両利き)。現場には月10%の探索時間と少額決裁(文脈的両利き)。

・会計の考え方:探索投資は“実物オプション”。小口→中口→本格の3段解放。昇格条件は顧客行動データで明文化。

・評価と文化:探索は“良い問い・実験設計・学習・撤退の速さ”を褒める。キル(中止)に称賛を。

—

意思決定の基準(会議を短く強くする)

・顧客が“時間かお金”を自発的に払ったか。

・それは繰り返し起きたか(再現性)。

・代替より優れているか(相対価値)。

・次の最大リスクは何で、潰す実験は設計済みか。

この4つが揃えば前進、それ以外は一旦畳んで学びを資産化します。

—

指標設計(遅行の呪縛から抜ける)

・探索は先行指標:週あたり実験数、検証通過率、学習コスト、撤退リードタイム、ポートフォリオ多様性。

・深化は運用指標:スループット、CT短縮、歩留まり、不良率、標準遵守度、再訓練リードタイム。

・ダッシュボードは“探索:深化=1:1”の可視化が基本。遅行(売上・利益)だけでは裁かない。

—

90日実装プラン(最短距離の型)

・1–2週目:H1/H2/H3の重点テーマを各3件に絞る。探索は仮説・最小実験・ゲート基準を一括で作る。

・3–6週目:探索は週次実験と週次キル会議。深化は上位3ボトルネックに絞ってCT/歩留まりを叩く。

・7–10週目:通過案件をインキュベート。有償PoC、品質規格、供給安定、許認可など最大リスク潰し。

・11–13週目:ゲート審査で拡張/保留/終了。拡張は標準化・教育パック化・人員配置・本予算へ。

—

会議・運用のテンプレ(1ページ様式)

以下をそのまま使えます。Googleドキュメントや社内Wikiにコピペして運用してください。

【テーマ】(狙い/対象顧客/前提)

【仮説】(顧客の行動で定義:例「2週間で有償評価10件」)

【最小実験】(誰が/どこで/何を/どれだけ/観測項目)

【成否基準】(昇格する条件・中止する条件)

【学習メモ】(事実→気づき→決定:継続/ピボット/中止)

【次の最大リスク】(1つに絞る)

【標準化メモ】(横展開先・教育・必要治具/システム)

—

実務チェックリスト(週次レビュー用)

・探索案件は“顧客行動の証拠”が増えているか。

・死に案件を畳み、学びを1枚に残したか。

・深化案件は標準化が進み、属人が減っているか。

・H1/H2/H3のバランスは維持されているか。

・今週カットしたものは何か(捨てる勇気)。

・来週潰す“最大リスク”は1つに絞れているか。

—

あなたの文脈への当てはめ(ケーススケッチ)

ホタテ貝殻リサイクル

・探索:用途を並列(紙配合、道路資材、土壌改良、飼料・肥料、建材、CO₂固定材)。各用途で「無料引き合い→有償評価→再注文」の3段階を設計。指標は有償評価の件数と再注文率。

・深化:当たり筋の品質規格・混合比・安全性評価を標準化。物流は定期便化してコストの固定費化。自治体・企業版ふるさと納税・補助の常設スキームで資金循環を安定化。

冷凍食品(自社ブランド/卸)

・探索:3コンセプト×SKU各1で小ロット製造→簡易LPと実店舗でA/B。初回CVR、4週リピート、レビュー内容で合否判定。

・深化:通過SKUは歩留まり・CT・原価の安定化、HACCP標準の再教育、パッケージ・販促の横展開。原価の“基準原単位”を更新して受注判断を高速化。

福祉送迎

・探索:ルート最適×乗合の実証。KPIは遅延分布(95%タイト内)、車両稼働、利用者満足、自治体制度適合性。

・深化:時刻表・配車の標準化、ドライバー教育パック、行政手続のチェックリスト化、助成/委託スキームの定常運用。

—

人と文化を強くする運用小技

・心理的安全性を“行動”で作る:毎週1件、ナイスキル(潔い中止)を称賛して可視化。

・境界人材をハブに:顧客・現場・研究・財務を“翻訳”できる人材を要所に置く。

・スラックの確保:月10%の探索時間を“制度化”。忙しさの中では探索は必ず後回しになります。

・AAR(事後レビュー)は24時間以内・30分上限。事実→解釈→教訓→次アクションの順番を崩さない。

—

つまずくポイントの先回り

・テーマが多すぎる→各地平で3件に制限。

・稟議が重い→探索は別稟議ライン、少額決裁で当日承認。

・ダッシュボードが遅行だらけ→“実験数と撤退速度”を一番上に置く。

・カニバリ恐怖→総価値最大化を原則に。既存保護の拒否権は撤廃。

・人事が合わない→OKR(探索)とKPI(深化)を分け、年次評価の重みを明記。

—

まとめ

探索は未来の当たりを見つける力、深化は当たりを利益に変える力。どちらも単体では不完全です。配分・組織・会計・人事・指標を“意図的に”設計し、90日で一度転がしてみてください。最初のサイクルが回ると、以後は仕組みが自走を助けます。次の一手は、H1/H2/H3のテーマを各3件に絞り、上のテンプレで「仮説・最小実験・ゲート基準」を今日中に書き出すことです。

コメント