SECIモデルは、日本の経営学者・野中郁次郎氏と竹内弘高氏によって提唱された「知識創造理論(Knowledge Creating Theory)」の中核をなすモデルで、組織が知識をどのように創り出し、共有し、活用していくかを説明する枠組みです。

「SECI」は、以下の4つのプロセスの頭文字を取ったものです。

① S:Socialization(共同化)

暗黙知 → 暗黙知

経験や体験を共有し、他者の暗黙知を自分の中に取り込むプロセスです。

例:職人の技を見て学ぶ、OJT(現場での実地訓練)、先輩社員の行動を観察して身につける。

ここでは言葉ではなく、「感覚」「感情」「経験の共有」によって知識が伝わります。

② E:Externalization(表出化)

暗黙知 → 形式知

経験や感覚などの暗黙知を、言語・図・モデルなどで表現して形式知にするプロセスです。

例:会議での意見の言語化、マニュアル作成、業務手順書への落とし込み。

創造的な思考やメタファー、アナロジー(比喩)などを用いて「言葉にならない知識」を「共有可能な知識」にします。

③ C:Combination(連結化)

形式知 → 形式知

既に存在する形式知同士を組み合わせて、新しい形式知を生み出すプロセスです。

例:異なる部署のデータや報告書を統合して新しい企画書を作る、他分野の理論を融合する。

ここでは情報整理・統合力が重要になります。

④ I:Internalization(内面化)

形式知 → 暗黙知

形式知を自分の経験に基づいて理解・実践し、体得するプロセスです。

例:マニュアルを読んで実践し、自分なりに使いこなせるようになる、研修内容を実際の業務に活かす。

知識が「血肉化」され、再び暗黙知として蓄積されます。

⑤ 知識創造のスパイラル

この4つのプロセスは一度きりではなく、循環しながら知識を拡大していくとされます。

個人レベルでの知識がチーム、組織、さらには社会レベルへと波及していく――

これを「知識創造のスパイラル(Knowledge Spiral)」と呼びます。

⑥ SECIモデルの意義

- 組織における**暗黙知(経験・勘・直感)と形式知(データ・文書・理論)**の相互作用を重視する。

- 研究開発・商品企画・人材育成など、知識を源泉とするあらゆる活動に応用できる。

- 日本企業の強みである「現場主義」「共同体的文化」「経験の共有」を理論化したモデルでもあります。

⑦ 具体例(製造業の改善活動)

- 共同化:ベテラン作業者が若手に作業の“勘どころ”を見せる。

- 表出化:若手がそのコツを整理し、標準作業手順書として言語化。

- 連結化:各ラインの手順書を比較し、共通の最適工程を策定。

- 内面化:全員がその工程を実践し、自らの暗黙知として習得。

このプロセスが繰り返され、組織全体の知識資産が蓄積されます。

希望があれば次に、「SECIモデルを経営戦略やイノベーションにどう応用するか」についても具体的な事例(トヨタやパナソニックなど)を交えて解説できますが、続けますか?

① Socialization(共同化)

暗黙知 → 暗黙知

● 理論的背景

人間は「経験を通して学ぶ」存在です。共同化は、他者の経験や価値観、感覚的知識を共有し、自分の中に取り込むプロセスを指します。ここでは**言葉による説明よりも「体験」や「観察」「模倣」**が重要になります。

心理学的には「モデリング(観察学習)」に近く、教育学では「師弟関係」や「徒弟制度」的な学びです。

● プロセスの内容

- 直接的な体験を共有する(例:現場実習、ペア作業)

- 他者の行動・態度・判断を観察する

- 感情・価値観・信頼を共有し、関係性を築く

● 具体例

- 熟練職人が若手に「感覚」で作業を教える

→「このタイミングで押すとちょうどいい」など、言語化しにくい経験を体験的に伝える。 - 若手社員が上司や先輩と同行営業をすることで、商談の“間”や“空気感”を学ぶ。

- プロジェクトチームでの雑談・非公式な交流から、思考や価値観が自然に共有される。

● 意義と示唆

共同化は組織文化の土台をつくるプロセスです。

信頼関係や「阿吽の呼吸」のような暗黙の理解が醸成されることで、後の知識創造がスムーズになります。

つまり、「形式知化」の前段階としての人間的・感情的共有がここで行われます。

② Externalization(表出化)

暗黙知 → 形式知

● 理論的背景

共同化によって共有された暗黙知を、他者が理解できるように言葉・モデル・概念・図式で表現する段階です。

知識創造の核心であり、暗黙知を「共有可能な知識」に変換する創造的行為とされています。

野中氏は、表出化を「暗黙知の爆発」と表現しています。

● プロセスの内容

- 経験を比喩・ストーリー・図式で表現する

- ディスカッションやブレインストーミングで暗黙知を言語化する

- モデル・仮説を構築し、他者に説明可能な形に整える

● 具体例

- 技術者が「なぜこの工程を短縮できたのか」を図で説明する

- 看護師が患者への対応経験を「ケアマニュアル」として文章化する

- 営業チームが成功事例を「営業ノウハウ資料」としてまとめる

● 意義と示唆

表出化は創造の瞬間であり、組織のイノベーションの出発点になります。

ここで大切なのは「正確な説明」よりも「共有可能な理解」を目指すこと。

メタファー(比喩)やアナロジー(類推)は、暗黙知を形式知に変えるための重要な橋渡し手段です。

③ Combination(連結化)

形式知 → 形式知

● 理論的背景

表出化によって得られた新しい形式知を、他の既存知識と統合・体系化・再構成して新たな知識を生み出す段階です。

情報の整理、データベース化、モデル化などを通して、知識のネットワーク化が行われます。

● プロセスの内容

- 他部署・他分野の知識を統合する

- データやレポートを結合して新しい指標や理論を作る

- 文書化・会議・イントラネットなどで形式知を共有・拡散する

● 具体例

- 各支店の営業データを統合し、市場分析レポートを作成

- 異なる研究分野の理論を組み合わせて新しい製品開発モデルを構築

- 事例集・ナレッジベースを整備して、組織知を体系化

● 意義と示唆

連結化は、**知識管理(Knowledge Management)**の中心に位置します。

ITやデジタル技術が大きく関与する領域であり、組織の「知のインフラ」が問われます。

また、他部門との協働を通じて「部門間の壁」を越えることが、組織の知的生産性向上に直結します。

④ Internalization(内面化)

形式知 → 暗黙知

● 理論的背景

形式知として整理・体系化された知識を、個人が実践を通じて自らの経験に組み込み、再び暗黙知として体得する段階です。

これは学習理論でいう「経験学習(Experiential Learning)」の段階に相当します。

● プロセスの内容

- 教育・研修・OJTで学んだ知識を実際の業務に適用する

- 成功・失敗を通じて知識を自分の感覚に落とし込む

- 知識が行動に反映され、無意識に発揮できるようになる

● 具体例

- 研修で学んだ理論を実務で試し、自分なりの「コツ」を得る

- 新しいシステムの操作を繰り返すことで、自然に使いこなせるようになる

- 営業マニュアルを読んだ上で、顧客とのやり取りを重ね、独自の対応スタイルを確立する

● 意義と示唆

内面化によって知識は「行動」となり、「成果」へとつながります。

この段階で初めて、組織知が**実践的能力(コンピタンス)**に転化します。

さらに、体得した暗黙知は再び他者と共有され(共同化)、次の知識創造へと循環します。

⑤ Knowledge Spiral(知識創造のスパイラル)

● 理論的背景

SECIモデルは「一方向的なプロセス」ではなく、4つのプロセスが螺旋状に連続するダイナミックな循環構造を持っています。

これを野中氏は「知識創造のスパイラル」と呼びました。

● プロセスの流れ

- 個人の経験(共同化)

- 経験の言語化・共有(表出化)

- 組織的知識の統合(連結化)

- 個人による実践・体得(内面化)

→ 再び新しい経験・暗黙知が生まれ、共同化へ戻る。

● 具体的イメージ

個人 → チーム → 組織 → 企業間・社会へと知識が拡大していく。

たとえば:

- 一人の現場社員の気づき(暗黙知)がチームに共有され(表出化)

- チームの改善策が社内標準として整備され(連結化)

- 全社員が実践して身につける(内面化)

→ 新しい現場の課題に直面し、再び新たな知識が生まれる。

● 意義と示唆

スパイラル構造によって、知識は「静的な資産」ではなく「動的な創造プロセス」として組織に定着します。

すなわち、**知識を生み続ける組織=知識創造企業(Knowledge-Creating Company)**の姿です。

ご希望であれば、このあとに

⑥「SECIモデルを経営戦略やイノベーションにどう活かすか」

⑦「SECIモデルと他理論(BTF・ダイナミックケイパビリティ等)の関係」

も続けて体系的にまとめられます。どちらをご希望ですか?

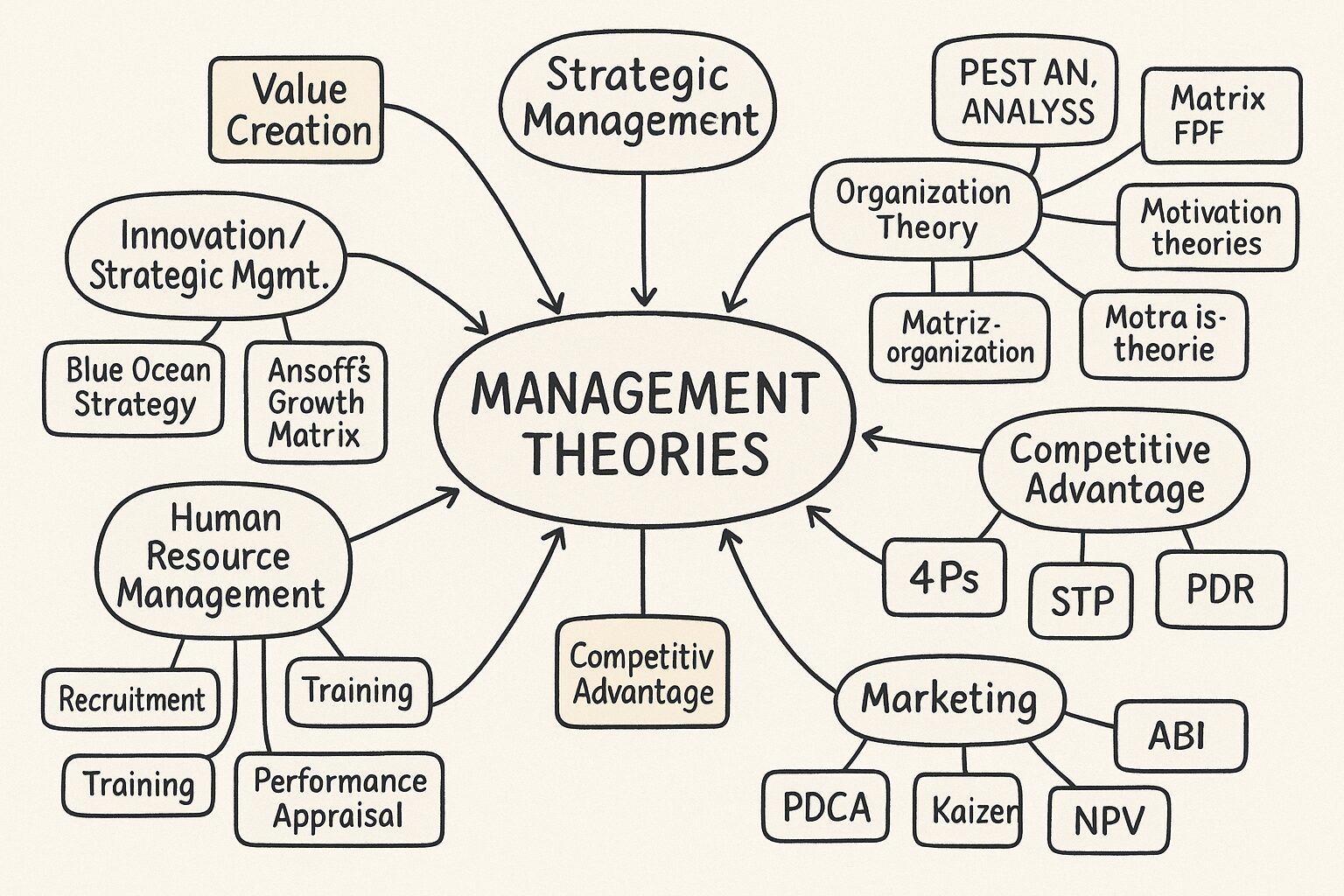

⑥ SECIモデルを経営戦略・イノベーションにどう活かすか

● 1. 「知識」を企業競争力の中核に据える

SECIモデルの根本思想は、「知識こそが唯一の持続的競争優位の源泉である」という点です。

製品・技術・資本・人材などは模倣され得ますが、組織の中で知識がどのように創造・共有・深化されているかは、簡単に真似できません。

したがって、SECIモデルを経営に活用するということは、企業の「知識創造能力(knowledge-creating capability)」を高める戦略です。

● 2. イノベーションとの関係

イノベーション(技術革新・業務革新)は、暗黙知の表出化 → 形式知の連結 → 再内面化というプロセスを通じて生まれます。

つまり、SECIモデルはイノベーションのメカニズムそのものを説明しているといえます。

例:トヨタ自動車のカイゼン(改善活動)

- 共同化:現場(Gemba)での作業員同士の気づき・体験共有

- 表出化:「なぜ」「どうすれば」を口頭やメモで整理

- 連結化:改善提案書や標準作業書として形式化

- 内面化:実践によって新たなノウハウが蓄積

→ 継続的に改善サイクル(スパイラル)が回ることで「学習する組織」が実現。

このように、SECIモデルは**知識創造型経営(Knowledge-based Management)**の基本構造として、組織イノベーションを支えます。

● 3. 戦略的活用のポイント(経営レベルでの示唆)

| 活用段階 | 経営での具体策 | 成果 |

|---|---|---|

| 共同化 | フラットな社内文化、対話空間(Ba)の設計 | 暗黙知の共有促進 |

| 表出化 | 会議・レビューでの思考可視化、メタファー思考 | 新概念・新戦略の創出 |

| 連結化 | ナレッジマネジメント・データベース構築 | 組織的知識の再利用 |

| 内面化 | 教育・研修・実践型プロジェクト | 組織能力の向上 |

補足:「場(Ba)」の概念

野中氏は後に、SECIモデルに「Ba(場)」という概念を追加しました。

これは、知識が生成・共有されるための物理的・関係的・精神的空間です。

たとえば:

- 現場(physical Ba)

- チーム内の信頼関係(relational Ba)

- オンラインコミュニティやSlack(virtual Ba)

つまり、知識は「場」があるからこそ生まれる。

経営者はこの「場」を意図的に設計することが、SECIの実践において極めて重要です。

● 4. 経営戦略への応用例

① 新商品開発

- 顧客の潜在ニーズ(暗黙知)を共有 → 言語化(表出化)

- 他部門の技術と連携(連結化)

- 試作品開発・市場テストで実践(内面化)

→ 知識スパイラルが回ることで「顧客価値創造」が生まれる。

② 経営改善・省エネ戦略

- 現場の経験(共同化)を基に「改善知識」をマニュアル化(表出化)

- 部署横断でノウハウを共有(連結化)

- 実施・評価・再設計で学習(内面化)

→ 組織的な改善文化が定着。

③ 人材育成・継承

- ベテランの暗黙知を若手が学ぶOJT(共同化)

- 研修で言語化し、体系化(表出化)

- 共有データベース・教育資料整備(連結化)

- 実践による習得(内面化)

→ 経験知の組織的継承。

● 5. まとめ:経営戦略への示唆

- 知識の流れを設計することが戦略の中核

- 人と人との信頼・対話・共感が知識創造の原点

- IT化だけではなく、「人間中心の知識プロセス設計」が重要

⑦ SECIモデルと他理論の関係

SECIモデルは単独理論ではなく、他の経営理論と非常に親和性が高いです。

ここでは特に、BTF(Carnegie School理論)・ダイナミック・ケイパビリティ理論との関連を解説します。

● 1. BTF(Behavioral Theory of the Firm:カーネギー学派)との関係

BTF(行動理論的企業観)は、組織を「限定合理性を持つ人々の集合体」と捉え、**探索(exploration)と学習(learning)**を重視します。

SECIモデルはこの「組織的学習」のプロセスを知識の観点から具体化した理論です。

| 観点 | BTF | SECIモデル |

|---|---|---|

| 基本概念 | 探索と学習(problemistic search) | 暗黙知と形式知の相互変換 |

| 学習単位 | 組織(行動単位) | 個人・チーム・組織 |

| メカニズム | 経験の蓄積・ルーチン化 | 知識の共有・再創造 |

| 方向性 | 問題発生 → 学習 | 経験 → 創造・拡散 |

| 共通点 | 経験からの知識形成 | 経験知を軸にした知識創造 |

つまり、BTFが「組織はどう学ぶか」を説明するなら、

SECIは「その学びをどう知識として創造するか」を説明します。

● 2. ダイナミック・ケイパビリティ理論との関係

ダイナミック・ケイパビリティ(Dynamic Capability)は、Teeceらによる「環境変化に対応し、資源を再構成する能力」です。

企業が変化の激しい市場で生き残るためには、新しい知識を継続的に創造・活用する力が不可欠。

この点で、SECIモデルはダイナミック・ケイパビリティの「内部メカニズム」を説明します。

| 観点 | ダイナミック・ケイパビリティ | SECIモデル |

|---|---|---|

| 目的 | 環境変化に応じて資源を再構成 | 組織的知識を創造・更新 |

| 手段 | 感知(sensing)、捕捉(seizing)、変容(transforming) | 共同化、表出化、連結化、内面化 |

| 中核 | 組織能力の更新プロセス | 知識創造のスパイラル |

| 補完関係 | マクロ理論(経営資源の再構成) | ミクロ理論(知識生成のメカニズム) |

すなわち、

- ダイナミック・ケイパビリティは「企業がどう変わるか」を示し、

- SECIモデルは「変化を生み出す知識がどう生まれるか」を解明します。

両者を組み合わせることで、知識を核にした進化型経営モデルが成立します。

● 3. その他の関連理論

- 組織学習理論(Argyris & Schön):学習を「シングルループ/ダブルループ」で捉え、SECIはその“知識変換”の具体モデル。

- 知識ベース理論(KBV:Knowledge-Based View):企業は知識を統合する仕組みとして存在し、SECIはその「統合の動態」を説明。

- 探索と深化(Exploration & Exploitation)理論(March, 1991):

- 共同化・表出化=探索(新知識の発見)

- 連結化・内面化=深化(既知識の活用)

両者のバランスが組織の持続的成長を支える。

● 4. 総合的まとめ

| 要素 | SECIモデルの位置づけ |

|---|---|

| 経営戦略 | 知識を中心にした価値創造の基盤 |

| イノベーション | 暗黙知の可視化と再内面化による創造サイクル |

| 組織理論 | 組織学習とダイナミック・ケイパビリティを橋渡しする理論 |

| 実践的効果 | 学習する組織・自己変革型組織の形成 |

ご希望があれば次に、「⑧ SECIモデルを活用した実務フレーム(補助金申請・地方創生・製造業改善への応用)」として、

あなたの実際のコンサルティング活動(補助金、地域資源リサイクル、GX戦略など)に合わせた応用テンプレートも作成できます。

続けてご説明しましょうか?

コメント