■ エージェンシー理論とは?

エージェンシー理論は、「委託者(プリンシパル)と代理人(エージェント)の関係に起こる問題」を扱う理論です。もともとは経済学や経営学の分野で登場し、特に企業経営や組織管理、契約関係の分析に使われます。

■ 基本構造

- プリンシパル(委託者):経営者を雇う株主など。お金や資源を持っているが、自分で実務はできない人。

- エージェント(代理人):実務を任される側。経営者や社員など。

■ なぜ問題が起きるのか?

1. 利害の不一致(目標のズレ)

プリンシパルは「企業の価値を最大化したい」と思っているが、

エージェントは「自分の給料や出世、楽な働き方」などを重視することがあります。

2. 情報の非対称性

エージェントのほうが内部情報をよく知っていて、プリンシパルは把握しにくい。

→ これにより、エージェントが自分に都合のいいように動く可能性がある。

■ 具体例(企業の場合)

株主(プリンシパル)が社長(エージェント)に経営を任せるとき、

- 株主は利益を出してほしいと思っている

- しかし社長が自分の報酬や地位の安定のために、保守的な経営をすることもある

→ このような「目標のずれ」や「情報格差」がエージェンシー問題です。

■ 解決策(エージェンシーコストの削減)

エージェンシー理論では、この問題を解決するために次のような方法が使われます。

1. インセンティブ契約

成果に応じて報酬を与える(ストックオプションなど)

2. モニタリング(監視)

取締役会や監査役による監視、業績評価制度など

3. 組織制度の整備

情報共有やガバナンス体制の強化

■ 応用例

- ベンチャー企業における投資家と創業者の関係

- 官僚(エージェント)と政治家(プリンシパル)

- 親(プリンシパル)と子供(エージェント)の家庭教育

■ まとめ(こどもにもわかる言い方)

「人に仕事を任せたとき、その人が本当に自分の思い通りにやってくれるとは限らないよね。だから、どうすればうまくいくかを考えるのがエージェンシー理論なんだよ。」

1. エージェンシー理論の定義と背景

● 定義

エージェンシー理論とは、

「ある主体(プリンシパル)が、自らの利益のために他者(エージェント)に意思決定や行動を委託する際に生じる問題やコストを分析・解決する理論」

● 成り立ち

- 1970年代に経済学者のマイケル・ジェンセン(Michael C. Jensen)とウィリアム・メックリング(William Meckling)によって体系化されました。

- 現代の企業経営において、所有と経営の分離が一般的となったことにより、「株主と経営者の利害不一致」が大きなテーマになりました。

2. 基本構造:プリンシパルとエージェント

| 概念 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| プリンシパル(委託者) | 資源を持ち、行動を委託する立場 | 株主、雇用主、親、政治家 |

| エージェント(代理人) | 委託され、実際に行動する立場 | 経営者、従業員、子供、官僚 |

プリンシパルは、エージェントに報酬などのインセンティブを与えることで、望ましい行動を促そうとします。

3. エージェンシー問題の発生原因

(1)利害の不一致(Goal Conflict)

- プリンシパルとエージェントは異なる目標を持っている。

- 例:株主は企業価値を最大化したいが、経営者は自分の報酬や名声、安定を重視する。

(2)情報の非対称性(Information Asymmetry)

- エージェントのほうが、行動や結果に関する情報を多く保有。

- プリンシパルは、エージェントの行動を完全には監視できない。

(3)リスク選好の違い(Risk Aversion)

- プリンシパルがリスク中立的でも、エージェントは自分の職を守るためリスク回避的な行動を取りやすい。

4. エージェンシーコスト(Agency Costs)

エージェンシー理論では、エージェンシー問題を回避・緩和するために発生するコストを「エージェンシーコスト」と呼びます。

種類:

- モニタリングコスト:プリンシパルがエージェントを監視・管理するための費用

例:監査、業績評価、レポーティング制度の導入 - ボンディングコスト:エージェントが誠実さを示すために負担する費用

例:成果連動型報酬、資格取得、保証金の設定 - 残余損失(Residual Loss):完全には解消されない目標の不一致による損失

例:経営判断ミスによる利益機会の逸失

5. エージェンシー理論における解決手法

(1)インセンティブ契約

- 成果連動報酬(例:ストックオプション、業績ボーナス)を導入して、利害を一致させる。

(2)監視・ガバナンス

- 社外取締役や監査役の配置

- 内部統制制度の構築

- KPIや内部監査の強化

(3)情報の開示・透明性の向上

- 財務情報や非財務情報の適切な開示

- ESG報告、サステナビリティレポートなど

(4)エージェントの選定と教育

- 志や価値観の共有された人材の登用

- 倫理教育・ガバナンス研修の実施

6. 応用分野・実例

(1)株式会社経営(株主と経営者)

- 株主:リターン最大化を望む

- 経営者:自己の報酬や名誉、リスク回避的な経営を選ぶ傾向

→ 取締役会、ストックオプション、株主総会による監督で対応

(2)政治(有権者と政治家)

- 有権者(プリンシパル):地域や国の利益を望む

- 政治家(エージェント):選挙での当選や自己利益を追求

→ 選挙制度、監視メディア、公開討論などが対策

(3)家族(親と子供)

- 親:子の成長と教育の充実

- 子:遊びたい・楽をしたい

→ 小遣い制度、ルール、監督、報酬(褒美)で行動を調整

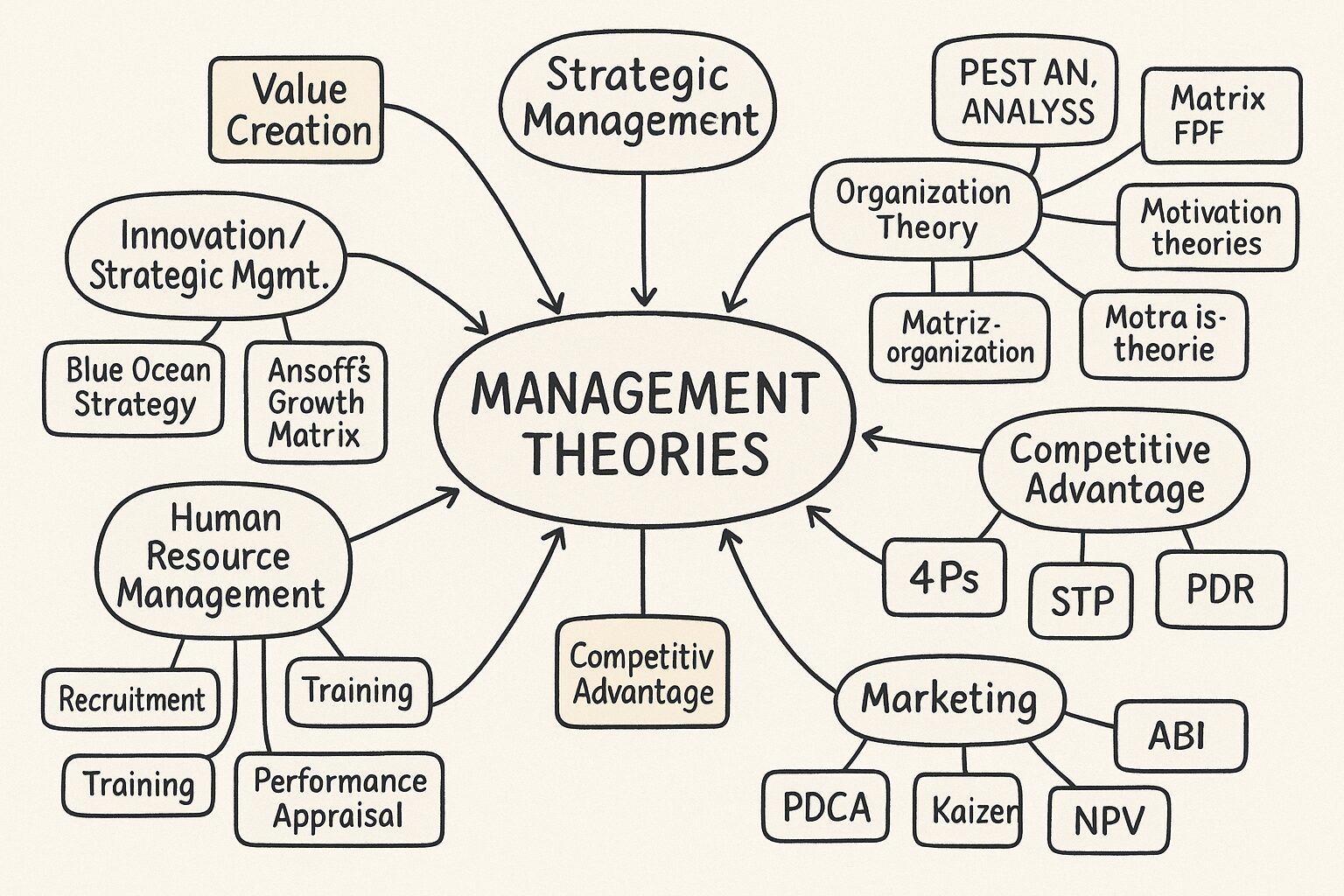

7. エージェンシー理論と他の理論との関係

| 理論 | 関連 |

|---|---|

| 契約理論 | エージェンシー理論は契約理論の一部。情報の非対称性に基づく契約設計を扱う。 |

| 取引費用理論 | モニタリングや契約コストなど、企業組織内のコストを重視。エージェンシー理論と補完関係。 |

| スチュワードシップ理論 | エージェンシー理論とは対照的に、「人は信頼できる存在」として考える立場。 |

8. 批判と限界

(1)人間観の偏り

- 人は必ずしも利己的ではなく、共感や信頼を重視する場合もある。

(2)複雑な現実には不十分

- 実際の企業組織は、複数の利害関係者(ステークホルダー)が絡むため、単純なプリンシパル-エージェント構造では説明しきれない。

(3)過度なモニタリングは逆効果

- エージェントの自律性やモチベーションを下げ、創造性や協力意欲を奪う恐れもある。

9. まとめ

- エージェンシー理論は、「任せることによって起こる問題」を科学的に解決しようとする理論。

- 情報格差や利害の違いからくる問題を、インセンティブ設計・監視体制・透明性の確保などで解消しようとする。

- 経営・政治・家庭・公共などあらゆる分野に応用可能で、現代社会において不可欠な考え方。

コメント