1. ダイナミック・ケイパビリティとは何か?

◎ 定義(Teece, Pisano, Shuen, 1997)

「企業が急速に変化する環境において、内部および外部の資源を統合・構成・再構築し、新たな競争優位を創造し続ける能力」

ここで重要なキーワードは「変化」「資源の再構築」「競争優位の創造」です。つまり、変化が前提の世界で、過去の成功体験に依存せず、新たに学び、適応し続ける力が問われます。

2. 背景:なぜこの理論が登場したのか?

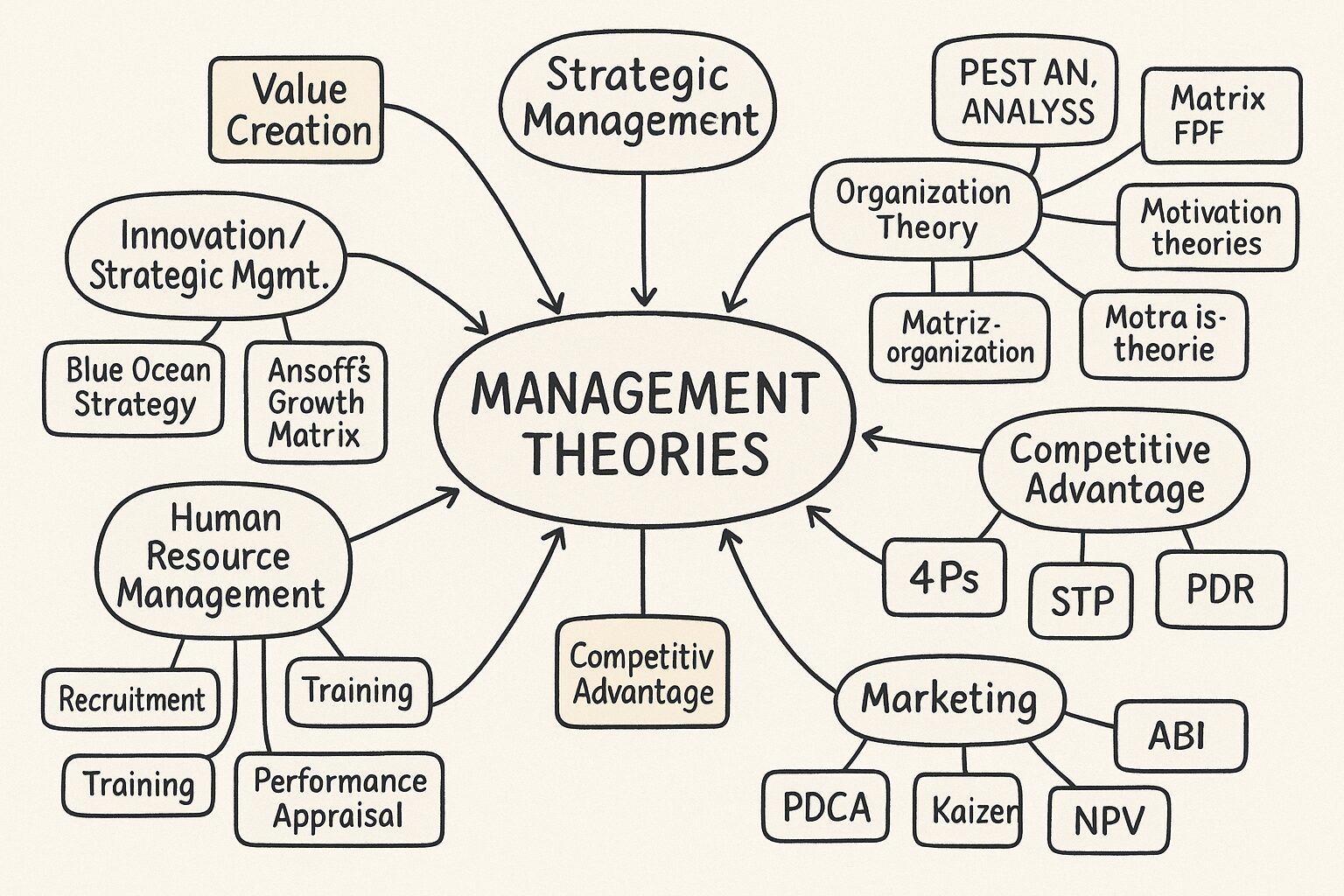

従来の戦略論では、以下のような理論が中心でした。

| 理論 | 主張 | 弱点 |

|---|---|---|

| ポジショニング理論(ポーター) | 「業界構造に合わせて優位なポジションを築く」 | 静的、変化に弱い |

| リソース・ベースト・ビュー(RBV) | 「希少で模倣困難な資源が競争優位を生む」 | 資源の活用力や変化対応力を考慮しない |

これらは「安定した市場」を前提としていたため、インターネット革命、グローバル化、破壊的イノベーションといった激しい環境変化に対応できなくなってきました。

そこで登場したのが「動的環境」を前提としたダイナミック・ケイパビリティ理論です。

3. 3つの中核能力(Teece, 2007)

Teeceはこの理論を「Sensing, Seizing, Transforming」という3つの活動に分類しました。

① Sensing(察知力)

- 市場や技術の変化、顧客ニーズ、脅威、チャンスを的確に感知

- 組織内のアンテナ感度を高めることが重要(例:R&D部門、現場からのフィードバック、ネットワーク活用)

② Seizing(掴む力)

- 感知した機会を活かして具体的な製品やサービスに展開

- 経営判断力・資源の素早い再配置・ビジネスモデルの構築力が求められる

③ Transforming(変革力)

- 既存の資源や組織構造を大胆に再構築

- 外部環境に適応するために、オペレーションや人材配置、価値提供方法を変える

この3つの能力が相互に連動して機能することが競争優位につながります。

4. 代表的な事例

■ Amazon

- Sensing:EC市場の成長とクラウド需要の兆候を早期に把握

- Seizing:AWSを立ち上げてB2B分野に展開

- Transforming:物流、AI、Alexaなど事業の多角化と再構築を進行

■ Netflix

- Sensing:DVDからストリーミング、そしてオリジナルコンテンツの重要性を察知

- Seizing:早期にストリーミングサービスへ移行し、独自コンテンツに投資

- Transforming:社内の評価制度・文化を再設計し、俊敏な組織を構築

5. 他の理論との比較

| 比較理論 | 主張 | ダイナミック・ケイパビリティとの違い |

|---|---|---|

| RBV(資源ベース理論) | 持続的な競争優位は資源の希少性と模倣困難性に依存 | 資源の「変化への対応力」に注目 |

| 組織学習論 | 学習プロセスが組織能力の源泉 | 「何を学び、どう再構築するか」に焦点を絞って発展させた理論 |

| 知識ベース理論 | 知識の創造・移転が競争力の源 | 知識をどう活用して戦略化するかにまで踏み込む |

6. ダイナミック・ケイパビリティの構造化モデル(Ambrosini & Bowman, 2009)

ダイナミック・ケイパビリティは以下の階層構造を持つとされます:

- オペレーショナル・ケイパビリティ(日常業務能力)

日々の効率的な業務遂行を支える仕組み - ダイナミック・ケイパビリティ(変化に対応する能力)

オペレーションを見直し、環境変化に応じて再設計する力 - 戦略的意思決定(上位の統合的意思)

何を変えるか、どう再構築するかを決める経営者の役割が重要

7. 課題と批判

- 測定困難性:具体的に「何がケイパビリティか」を定量的に捉えづらい

- 万能ではない:あらゆる企業に適用できるわけではなく、経営陣の意思決定力や文化にも左右される

- 一貫性の欠如:理論モデルが研究者により多様で、統一的なフレームワークが未整備

8. 実務への応用

実務でダイナミック・ケイパビリティを高めるには:

- 市場調査・未来予測の制度化(センシング強化)

- アジャイル開発・実験的アプローチ(シージング強化)

- 組織構造の柔軟化・人材の流動化(トランスフォーミング強化)

- 経営層のリーダーシップと変化を恐れない文化の醸成

🔷 1. ダイナミック・ケイパビリティ理論の図解フレーム

【外部環境】

▼

┌─────────────┐

│ ① Sensing │ ← 機会・脅威の察知

└─────────────┘

▼

┌─────────────┐

│ ② Seizing │ ← ビジネス機会の獲得・実行

└─────────────┘

▼

┌─────────────┐

│ ③ Transforming│ ← 組織・資源の再構築

└─────────────┘

▼

【持続的な競争優位】

🔷 2. スタートアップ/中小企業での活用法

中小企業やスタートアップは、大企業のように多くの資源を持ちませんが、小回りが利く、意思決定が早い、柔軟な組織構造という点で有利です。これを活かして、次のようにダイナミック・ケイパビリティを育てられます。

✅ ① Sensing:変化を「感じ取る力」

やること:

- 顧客と頻繁に会話し、要望・不満を聞く

- 競合の動き、新技術、新制度などを日常的にキャッチ

- GoogleトレンドやSNSでニーズの変化を把握

実践例:

- 飲食店が「Uber Eats」の急成長を見て、早期にデリバリーを導入

- 製造業が「脱炭素」の波に乗り、省エネ対応商品を開発

✅ ② Seizing:チャンスを「掴み取り、形にする力」

やること:

- 試作品やMVP(Minimum Viable Product)を素早く出して検証

- 助成金・補助金を活用し、新製品や新事業にリソースを集中

- アライアンスや外注活用で社内にない力を取り込む

実践例:

- 雑貨メーカーがマスク不足の時期に布マスクを商品化

- 地方の宿泊業者がリモートワーク向け長期滞在プランを導入

✅ ③ Transforming:自社を「変える力」

やること:

- 業務フローをクラウド・AIなどで見直し、生産性を向上

- 固定観念にとらわれず、事業の枠組みごと見直す(例:対面販売→EC)

- 必要な人材を外部から獲得、社内教育も推進

実践例:

- 製造業が営業部門をオンライン商談型に変革

- 学習塾が教室型からオンライン学習プラットフォームへ移行

🔷 3. 成功するためのポイント(実務的アドバイス)

| 項目 | 具体策 |

|---|---|

| 情報収集の仕組み | 毎週1回、顧客の声をチームで共有/SNSの動向を報告 |

| 意思決定のスピード | トライアル期間を設けて素早く実験→評価 |

| 変革の文化 | 「やってみよう」の風土を経営者自ら体現 |

| 外部との連携 | 中小企業診断士、大学、自治体などとつながる |

🔷 4. 応用フレームワーク:「DCマトリクス」例(自社診断に使える)

| 項目 | 評価(1~5) | コメント |

|---|---|---|

| 顧客の変化を察知できているか(Sensing) | ★★★ | 顧客ヒアリングは月1回 |

| 新しいアイデアをすぐ試せる環境があるか(Seizing) | ★★ | リスクを取ることに消極的 |

| 組織体制を柔軟に変えられるか(Transforming) | ★★★★ | 少人数なので即日決定も可能 |

🔷 5. 簡単なスローガンで覚えるなら

「感じて(Sensing)・掴んで(Seizing)・変わる(Transforming)」

それが生き残る企業の条件

🔷 最後に:ダイナミック・ケイパビリティは筋トレと同じ

筋肉と同じで、一度身につけたからといって終わりではなく、常に鍛え続ける必要がある力です。変化のたびに見直し、挑戦し、学ぶことで、企業はしなやかで強い体質になります。

コメント