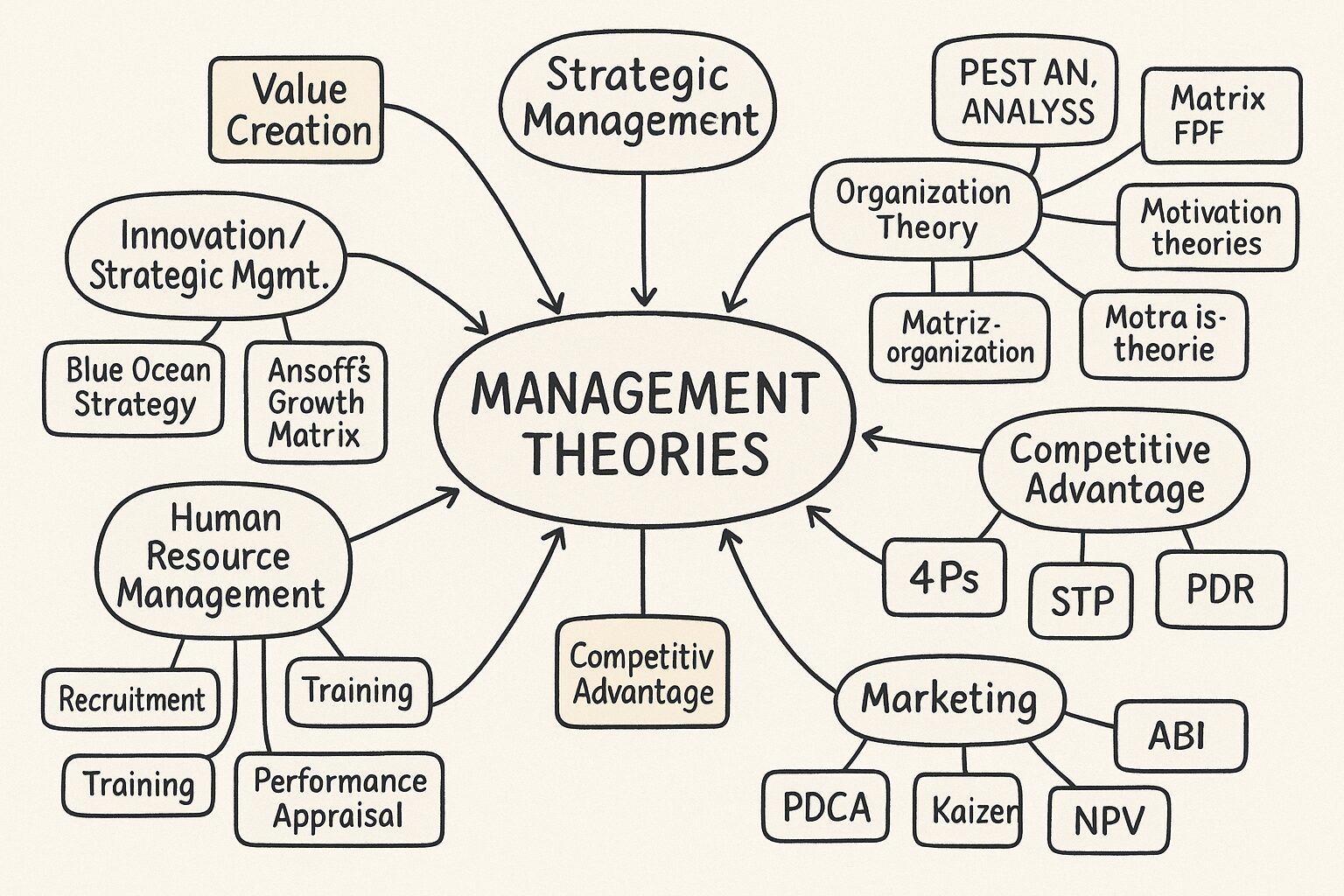

SECIモデルは「暗黙知⇄形式知」を循環させて、個人のコツを組織の強みへ育てる考え方です。4つの変換が階段状に回り、知識が“渦”のように増えていきます。

- 共同化(Socialization:暗黙知→暗黙知)

現場で一緒にやって体で覚える段階。OJT、同行、現場見学、シャドーイング、雑談・振り返りが効きます。ポイントは、うまくいった/いかなかった瞬間をその場で共有すること。 - 表出化(Externalization:暗黙知→形式知)

言葉・図・数式に落とす段階。比喩・ストーリー・写真、業務フロー図、チェックリスト、設計根拠メモなどで“説明可能な形”にする。コツは「なぜ?」を3回以上掘る、失敗例も書く。 - 連結化(Combination:形式知→形式知)

作った資料やデータを組み合わせて、マニュアル・標準手順・ダッシュボード・提案書・教育教材に統合する段階。バラバラの表を一つの指標体系に束ねる、版管理する、検索しやすくするのが肝。 - 内面化(Internalization:形式知→暗黙知)

標準手順を実践・反復し、個人の技に“落とし込む”段階。トレーニング、ロールプレイ、ミニ実証、振り返り→改善。体験を通じて“わかる”に変える。

この4つが繰り返されるほど、知識は個人→チーム→組織→外部パートナーへと拡大します(知識のスパイラル)。

実装のコツ(すぐできること)

・毎日の短い“現場メモ”と週1の“振り返り15分”を固定する(共同化)。

・成功・失敗の要因を1枚スライドに要点化する。比喩と図解を必ず入れる(表出化)。

・資料は共通フォーマット・共通用語・検索タグで束ねる。最新版だけ見れば良い状態に(連結化)。

・小さく試してから標準化。標準は半年ごとに見直す(内面化)。

・「場(Ba)」を設ける:朝会、現場ラボ、オンライン掲示板など、知が自然に集まる場所。

・冗長性を許容:二重記録・ダブルチェックで“気づき”が生まれる余白を確保。

・指標づくり:学習量(振り返り件数、更新回数)、活用量(検索・閲覧数)、成果(歩留まり・原価・リードタイム)の3層で追う。

例(ホタテ貝殻リサイクルの新事業に当てはめるイメージ)

・共同化:加工場や保管ヤードで現場同行、匂い・湿度・詰まりやすい箇所など“感覚情報”を共有。

・表出化:臭気源マップ、季節×水分率×処理歩留まりの関係を図表化。失敗ケースも併記。

・連結化:処理フロー、コスト表、補助金要件、販売先リストを一本の「事業標準手順」として統合。

・内面化:実証ラインでSOPどおり運転→日報で差異を記録→SOP改訂→定着。

よくある落とし穴

・文書はあるが検索できない/最新版が不明。→命名規則・タグ・版管理を徹底。

・“成功談だけ”を残す。→失敗の条件と回避策を必ず残す。

・忙しくて振り返らない。→短時間・高頻度(15分×毎週)に設計。

ひとことで言うと、SECIは「現場のコツを言語化して束ね、また現場で身体化する循環」を意図的に回す仕組みです。まずは「週1の振り返り」「1枚図解」「共通フォルダの版管理」の3点から始めると効果が出やすいです。

共同化は「うまくやっている人の“体の動き・勘どころ”を、他の人が体験を通じてそのまま取り込む」段階です。コツは“説明よりも同席”“言葉よりも五感”。下に、すぐ実行できる具体策をまとめます。

・シャドーイング(同行)の型

準備:目的(何を盗むか)を1つだけ決める/観察観点チェックリストを配る。

実施:達人が通常どおり作業、見学者は質問せず観る→区切りで3分だけ質問。

振り返り:その場で5分、「何を真似るか」を1行で宣言。翌日までに実際に真似てみる。

・ペア作業+交代の型

最初の30分は達人が手、学習者は口で実況(“今なぜこの順?”)。次の30分で交代。

交代直後の“ぎこちなさ”が暗黙知の核心なので、詰まった瞬間をメモ・撮影(可能なら)する。

・口述しながら手を動かす

達人に“言語化しすぎない範囲”で独り言をお願いする。「ここは嫌な音がしたら止める」など感覚語を拾う。

・五感の観察リスト(現場用)

音(正常・異常の違い)/匂い(発酵・腐敗・薬剤)/手触り(湿り・滑り)/温度感(配管・原料)/視覚サイン(泡立ち・粉だまり・色味)/リズム(手順のテンポ)/勘所(“ここだけは慎重に”)。

・ミニ実験を一緒にやる

条件を1つだけ変える(例:水分率+5%)→結果を体で確認→“変えたら何が変わったか”を短く共有。

・上流・下流の越境同行

自工程だけでなく、直前直後の工程へ同行する。暗黙知はインターフェースに溜まることが多い。

・“失敗談会”を定例化

週15分、1人1失敗を共有。「やらかし→兆候→その時どう感じたか→今の回避策」を口で出す。成功談だけだと暗黙知が増えにくい。

・朝会1分“今日のコツ”

1人1分でコツを1つ。道具・置き方・順番・判断基準など小ネタほど共有価値が高い。

・観察→模倣→変形(カタ)の順で学ぶ

最初は完全コピーを許容。慣れたら自分流に“微調整”し、その微調整の理由を言葉にする。

・“場(Ba)”を用意

作業場の脇にホワイトボード/現場Slackチャンネル/出入口近くのメモ置き。雑談と気づきが立ち上がる場所を固定化。

観察メモの取り方(1枚で十分)

①場面(どこで・何の工程)

②動き(3手順までの短い箇条書き)

③勘所(音・匂い・手応えの言葉)

④判断基準(OK/NGの境界の言い方)

⑤真似る1点(明日やることを1行)

15分振り返りの進め方(小チーム)

1分:各自“真似たこと”を1行報告

8分:詰まった瞬間だけ深掘り(“その直前に何が見えた/聞こえた?”)

4分:次回までの“試すこと”を各自1つ決める

2分:メモを写真で共有フォルダへ

測る指標(軽くて効くもの)

先行:同行時間・ペア作業回数・現場メモ件数・失敗共有数

成果:立上げ時間短縮、歩留まり/不良率、トラブル初動時間、教育の独り立ちまでの日数

よくある失敗と対策

“説明会”になる→実作業に必ず同席する予定を先に押さえる。

達人が忙しく時間が取れない→朝30分×複数日へ分割。作業の“すき間”に組む。

メモが散逸→写真で日付タグを付け、同じフォルダに放り込むだけの運用にする。

質問が抽象的→「その時、どんな音/匂い/手応えがあったか?」の感覚質問に限定する。

導入のスモールスタート(1週間)

Day1:対象工程を決め、観察リスト配布。

Day2–3:30分×2回のシャドーイング。各回直後に5分メモ。

Day4:ペア作業(交代あり)+“真似る1点”宣言。

Day5:15分振り返りで“次に試すこと”を決定。翌週に継続。

ホタテ貝殻リサイクル現場への当てはめ(例)

目的:ホッパー詰まりと臭気の“兆候を読む”コツを継承。

同行:午後の高湿ロット投入時に達人に密着。

観察ポイント:投入速度の揺らし方、音の変化(軽いコツ→重いゴロ)、匂いの立ち上がり、粉だまりの出方、スコップの抵抗感。

ペア作業:学習者が投入、達人が“止めどき”を言語化。「今の音は重い、5秒待って」と短くコール。

振り返り:“止めた直前に何が見えたか?”だけを全員で口にする→“詰まり前サイン集”として1枚にまとめる。

省エネ診断への当てはめ(例)

目的:現場の“異常兆候の嗅覚”を体得。

同行:ボイラー室・圧縮機室・冷凍機の立上げ~通常運転まで。

観察ポイント:異音の周波感、振動の微増、吐出温度の上がり方、ドレン量の日内変動、臭い(燃焼・オイル)。

ペア作業:学習者が温度・音・振動を同時に観ながら“違和感タイムスタンプ”を口で記録、達人が即時に“見る位置”を指示。

振り返り:違和感の直前5分の状況を口述→“現場兆候→測定に落とす”の橋渡しを学ぶ。

要は、「説明会を減らし、同席と模倣を増やす」「五感の言葉で記録する」「短時間の振り返りで翌日すぐ試す」の3点を回すと、共同化は機能します。まずは今週、30分の同行を2回セットして、各回の“真似る1点”を1行だけ残すところから始めてみてください。

表出化は「達人のコツ(暗黙知)を、誰でも真似できる“言葉・図・数値”にする」工程です。ポイントは、抽象語を避けて“境界線(しきい値)・判断基準・手順の最小単位”まで砕くこと。

まずの進め方(小さく速く)

・素材集め:作業の動画・写真、独り言の録音、現場メモ、失敗談をそのまま回収。

・事実と解釈を分ける:左に観察事実、右に推論や判断(2列メモ)。

・“もし〜なら〜する”に落とす:閾値を伴うIF-THENの形にする。

・1枚化して試す:A4一枚の簡易版(β版)を作り、別の人に使ってもらう。

・直後に手直し:使われた箇所だけ追記、使われない箇所は削る。

表出化の型(現場で使いやすい順)

・チェックリスト型:5〜9項目。動詞で始め、主語を省かない。「排気温度が85℃超→投入を止める」のように判断語を必ず入れる。

・フローチャート型:分岐は“はい/いいえ”で統一。丸(開始/終了)、菱形(判断)、四角(作業)。

・判断カード型:名刺サイズに「しきい値・見た目・触感・次の一手」を書いた現場カード。

・パラメータ表型:原因×症状×対処の3列。症状は五感語を許す(音・匂い・手応え)。

・ストーリー型:失敗の物語を時系列で3コマ(兆候→対応→結果)。感情語を残すと定着する。

・比喩・命名:コツに覚えやすい名前を付ける(例「コロコロ音=軽警報」「ゴロゴロ音=重警報」)。

言い換えのコツ(抽象→具体)

・「適切に」→数値・幅で置換(例:5〜8 rpm、±2℃)。

・「注意深く」→注意する対象を列挙(例:泡立ちの粒が3秒以内に消えるか)。

・「十分に乾燥」→水分率○%未満、握って塊にならない写真を添付。

・「経験的に」→条件を2つ以上書く(例:湿度70%超かつ原料温度15℃未満の時は〜)。

最小テンプレ(A4一枚の雛形)

・目的:何を再現したいか(成果指標)

・適用条件:いつ使うか(対象・前提)

・手順:3〜7ステップ(各行は動詞で始める)

・判断基準:OK/NGの境界線と例(数値・写真・音の表現)

・異常時の一手:最初の30秒でやること

・根拠メモ:なぜそうするか(簡潔に)

・タグ:検索用の語(設備名、工程名、季節など)

良い表出化のチェック

・他人が“見ながら”一回でできるか(再現性)。

・数値・写真・音の擬音のいずれかが入っているか(感覚の外化)。

・失敗条件が1つ以上書かれているか(負の知の保存)。

・名詞止め・抽象語が残っていないか(動詞化・数値化)。

よく使うツール

・5Whysで“判断の根拠”まで掘る。

・魚の骨(原因特定)で条件を洗い出す。

・タイム&モーションでムダの可視化。

・写真・波形・音声の添付で五感を補助。

採点指標(軽いKPI)

・量:1枚ドキュメント作成数/週、更新数/週。

・質:第三者の再現成功率、読了時間(3分以内)、問い合わせ件数の減少。

現場例(ホタテ貝殻リサイクル)

・臭気源マップ:ヤードの風下・低地・水はけ悪化点を写真と矢印で記載。

・投入ヒューリスティック:原料水分>25%かつ外気湿度>70%のときは“2分投入→1分待機”の間欠運転。音が「ゴロ」に変わったら即停止。

・詰まり前サイン表:粉だまりの三日月形、ベルト端の白化、吸気口の微振動増加。各サインに対処1手を紐づけ。

例(省エネ診断)

・ボイラー燃焼の異常判定カード:排ガスO₂が8%超かつフューエル比上昇→エア過多。まずダンパーを−2%。

・圧縮機のリーク簡易点検:運転時70cmでシュッ音→石鹸水→泡の大きさでランク付け(写真付)。

例(補助金申請実務)

・審査観点→記述の定型文:新規性は「従来××では△△だったが、今回は□□のため、処理時間を○%短縮」と因果+数値で1文。

・付加価値設計表:売上・人件費・減価償却の影響を3年分、シナリオA/Bで記入。表出化の肝は“評価者が追える根拠”。

失敗しやすい点と回避

・きれいにまとめようとして遅れる→β版を1時間で作り、翌日現場で試す。

・書き手の癖語が残る→第三者レビューを“音読”で実施。引っかかった語を全部言い換え。

・写真がない→スマホで“OK例/NG例”を必ず1枚ずつ撮る。

・最新版が分からない→日付-版-作成者で命名し、先頭に「最新版」リンクを固定。

2週間の実装プラン

・1週目:摩擦の大きい作業トップ10を選び、各A4一枚をβ作成。

・2週目:現場で使ってもらい、再現不能箇所だけ赤入れ→版上げ。判断カードを名刺サイズで量産。

合言葉は「境界線を書く・写真を入れる・失敗も書く」。ここまでできれば、表出化はもう半分以上成功です。

連結化は「点在する“形式知”を束ねて、誰でも使える“仕組み(パッケージ)”にする」工程です。狙いは①一元化、②検索性、③再利用性、④更新容易性。やることはシンプルで、“設計→統合→可視化→配布→改訂”を短いサイクルで回します。

まずの設計(情報を束ねる骨格)

・単位(カード化):知識は1カード=1目的で分割。「目的/適用条件/手順3-7/判断基準(しきい値)/異常時の一手/根拠/担当/最終更新」を固定欄に。

・共通語彙:同義語を1語に統一(例:水分率=含水率)。“用語集”を最上位に置き、各カードから相互リンク。

・IDと版管理:YYYYMMDD_v1の命名+変更点の1行ログ。常に“最新版”ハブページから辿れる構造に。

・メタデータ:工程、設備、季節、原料条件、危険度、補助金種別、タグ(例:#臭気 #乾燥 #SII)。検索で当たる粒度に。

統合の手順(素材→仕組み)

①集める:表出化でできたチェックリスト、判断カード、写真・動画、計測テンプレ、失敗ストーリー。

②束ねる:目的別の“束”に並べ替え(安全/品質/スループット/コスト)。重複は“より具体な方”を残し、冗長はリンク化。

③体系化:上から「ポリシー→SOP→プレイブック→チェックリスト→添付(写真・動画・ログ)」の階層に落とす。

④可視化:1ページ目に“全体フロー図+分岐のしきい値”を描く。判断は必ず“はい/いいえ”。

⑤配布と入口:トップに「やりたいこと別」リンク(例:詰まりを未然に防ぐ/臭気を下げる/歩留まりを上げる)。現場は迷わず入口に着地できることが命。

⑥改訂ループ:現場使用後の“詰まり箇所”だけ直す。毎週15分の編集会で反映→vアップ。

成果物の型(連結化の代表例)

・SOP(標準手順書):1目的1枚。写真と数値しきい値は必須。

・プレイブック(異常時対応):症状→原因仮説→確認→初動30秒→安全停止→再開条件。

・テンプレ束:計測シート、報告書フォーマット、見積根拠のExcel、提案スライドの雛形。

・ダッシュボード:KPIツリー(例:歩留まり→詰まり発生率→投入間欠比→水分率分布)。更新元の“データ由来”を注記。

・意思決定記録(ADR):なぜその手順にしたかを1行で残す。将来の改訂が速くなる。

品質を上げる小ワザ

・“写真2枚”ルール:OK例/NG例を必ず1枚ずつ。

・“最短経路”設計:トップから3クリック以内に現場カードへ。

・“在庫削減”:同種テンプレは1つに寄せ、可変項目は入力欄だけに。

・“失敗の保存”:成功よりも、再発しやすい失敗パターンを優先掲載。

・“期限”表示:各カードに“次回見直し日”。古い知は自動的に洗い替え。

運用の役割分担(軽量)

・編集長(1名):用語統一と最終承認。

・該当工程の担当(各1名):毎週の現場フィードバックを反映。

・レビュワー(安全・品質):“しきい値”と“初動30秒”だけチェック。

・現場窓口:改善提案フォームを受け、採否を48時間以内に返す。

測る指標(軽いKPI)

・再利用率:テンプレの“コピー数/週”“参照数/人”。

・探索時間:必要資料に到達する平均クリック数・検索秒数。

・更新速度:現場からの指摘→反映までの中央値。

・成果:立ち上げ時間短縮、詰まり率、臭気苦情件数、歩留まり、エネルギー原単位。

よくある失敗と回避

・百科事典化(分厚いだけ)→“目的別入口”と“カード化”で薄く速く。

・リンク切れ・最新版不明→“最新版ハブ”を1箇所に固定、そこ以外をブックマーク禁止。

・テンプレ乱立→入力欄の差分だけ変数化、骨格は共通。

・PDF牢獄→操作系は編集可能な原本で。PDFは配布用の写しに限る。

2週間の実装プラン

・1週目:用語集v1、カード雛形、最新版ハブを作る。摩擦の大きいテーマ“上位3つ”をSOP+プレイブックに統合。

・2週目:現場で使い、最短経路と写真不足を是正。ダッシュボードのKPIだけ先に見える化。第1回“編集会”で版上げ。

具体例(ホタテ貝殻リサイクル)

・束ね方:臭気源マップ/投入ヒューリスティック/詰まり前サイン表→「乾燥・投入・集塵」SOPに統合。

・プレイブック:異音「ゴロ」発生→投入停止→吸気圧ΔP確認→原料水分測定→間欠比を“2/1→1/1”へ変更→再開判定。

・ダッシュボード:水分率分布、間欠比、詰まり率、ヤード滞留日数。各カードから該当グラフへ直リンク。

・補助金連結:SOPの効果指標(歩留まり↑・臭気苦情↓・原単位↓)を“付加価値設計表”に自動流し込み。審査観点テンプレとひも付け。

具体例(省エネ診断)

・テンプレ束:現場ヒアリング票、計測ログ、改善メニューDB、効果算定Excel、提案スライド。

・SOP:ボイラー診断の標準手順(排ガスO₂・排気温・ブロー率・燃焼調整)。

・プレイブック:異常兆候別の初動30秒(臭い/振動/温度急上昇)。

・ダッシュボード:設備別原単位、対ベンチマークの偏差、投資効果見込み。

具体例(補助金申請実務)

・“評価者が辿れる”束に:審査観点→定型文→根拠データ→KPI→投資案件SOPの順でリンク鎖を作る。

・マスターパック:要件チェック表、付加価値設計表、見積根拠、ガント、提出書式。各社案件はこのマスターをコピーして差分入力。

ひとことで言うと、連結化は「最新で目的別、3クリックで手に取れる“仕組み”にする」こと。カード化・用語統一・最新版ハブ・写真2枚の4点を先に固めれば、一気に回り始めます。まずは用語集v1とカード雛形を今日作り、摩擦の大きいテーマ上位3つをSOP+プレイブックに束ねましょう。

内面化は「紙の手順を“体の手順”に変える」工程です。読む→やってみる→修正する→またやる、を現場条件で回し、五感の手がかりと判断の“筋肉記憶”を作ります。すぐ実装できる型だけ、ぎゅっと。

・最短ループ(読む→観る→やる→振り返る)

1) 3分でSOPの“目的・しきい値・初動30秒”だけ読む

2) 達人の実演を3〜5分観る(独り言で判断理由を少し言ってもらう)

3) 学習者が同じ作業を“声に出しながら”実行(ガイド付き→単独)

4) 5分でAAR(何が予定と違った?次は何を変える?)を書き、SOPに赤入れ

・“しきい値→動作”の回路づくり

しきい値カードをポケットに入れる(IF-THEN)。例:IF 排気温≥85℃ THEN 投入停止→吸気圧ΔP確認→間欠比調整

朝会で1分の声出し復唱→当日どれを実行するか各自1つだけ宣言→終業時に実行可否を報告

・意図的練習(Deliberate Practice)

毎回テーマを1つだけ決める(例:停止判断の速さ)。計測する数値も1つだけ(例:判断までの秒数)。難易度は“できる−2割”から始めて段階上げ。

・誤りをあえて入れる訓練(デザインド・エラー)

安全確保した上で、軽度の異常を意図的に発生 or 過去ログの再現映像を使用

例:水分率を+5%にしたロットで“ゴロ音”を出し、停止判断のタイムを測る

・シナリオ・ロールプレイ

“臭気苦情が出た/詰まり連発/電力ピーク超えそう”など、現実の負荷条件での対応を役割分担で実演→AAR→手順改訂まで一気通貫で

・マイクロドリル(5分習慣)

毎日1個だけ、所内でできる超短い練習を固定化

例:吸気フィルタ差圧の読み→“OK/NGを声に出して言う”→OK・NGの写真を見比べ1分で判定

・スパイラルを強制する間隔学習

24時間後・1週間後・1か月後に同じテーマを再演(間隔を空けるほど定着)。各回で条件を1つだけ変える(季節・原料・負荷)

・観察→模倣→変形の順番を守る

最初は完全コピー(模倣)を許容→慣れたら自分流の微調整(変形)を1つだけ入れ、その理由を言語化→SOPへ反映

・“ドリフト”を防ぐ仕掛け

現場コーチが月1で側帯観察(10分)。手順逸脱が有効ならSOPへ採用、無効なら逸脱理由を共有

各カードに“次回見直し日”を表示。期限切れは自動に黄色ラベル

・定着のメトリクス(軽いもので十分)

学習量:ドリル実施率、AAR件数、同行時間

行動:停止判断の平均反応時間、初動30秒の実行率、SOP遵守率

成果:詰まり率、臭気苦情件数、立上げ時間、エネルギー原単位

・2週間ブートキャンプ(例)

Day1:目的と安全、SOPの“上位3枚”だけ暗唱→実演見学

Day2:ガイド付き実行→AAR→SOP赤入れ

Day3:単独実行(軽負荷)→反応時間を記録

Day4:誤り導入(軽度)→初動30秒の徹底

Day5:ロールプレイ(異常シナリオ)→手順改訂

Day6:別条件(湿度・水分率)で再演

Day7:復習テスト+チェックライド(合格で“限定解除”)

Week2:現場本番で日次AAR、難易度を一段上げ、指標を1つだけ改善

・ホタテ貝殻リサイクルへの当てはめ

テーマ:詰まり予兆の検知と停止判断

ドリル:5分×毎日、吸気音・粉だまりの写真判定→声出しIF-THEN

誤り導入:原料水分+5%ロットで“ゴロ音”発生→停止判断の反応時間を7秒→5秒→3秒へ

卒業条件:3回連続で反応≤3秒、再開判定の誤判定ゼロ、SOP改訂提案を1件出す

・省エネ診断への当てはめ

テーマ:異常兆候の“嗅覚”と数値への橋渡し

ドリル:ボイラー起動時の音・匂い・振動を30秒で要約→推測→計測で確認

誤り導入:エア過多/過少の擬似データでO₂・CO・排気温の組み合わせ当て

卒業条件:現場での“違和感→計測→結論”を10分内で3ケース遂行

・補助金申請実務への当てはめ

テーマ:審査観点→因果+数値の1文化

ドリル:過去案件を60秒で“課題→打ち手→効果%”の1文に再表現×5本

誤り導入:“根拠不足”のダメ文を配り、3分で改善→レビュワーと相互採点

卒業条件:初稿の赤入れ率20%未満、根拠表と文の整合エラーゼロ

・つまずきやすい点と対処

“やり方は知ってるが現場で使わない”→毎朝の1分宣言と終業の実行可否報告で行動化

“時間が取れない”→1回5分のマイクロドリルに分解、連続業務の切れ目に差し込む

“うまくいった理由が不明”→AARで必ず“次に何を変えるか”を1つだけ書く(結果ではなく行動の変更に集中)

要するに、内面化は「短い実戦練習×即フィードバック×間隔復習」で“しきい値→動作”の回路を作ることです。まずは明日から、①IF-THENカードをポケットに1枚、②5分ドリルを1個、③終業AARを1行――この3つを固定化すると、手順が“自分の手”になります。

コメント